小众文化大众化利弊 为什么讨厌喜欢的东西变流行

视频介绍

小众圈子获得大众认可外部认知扭曲

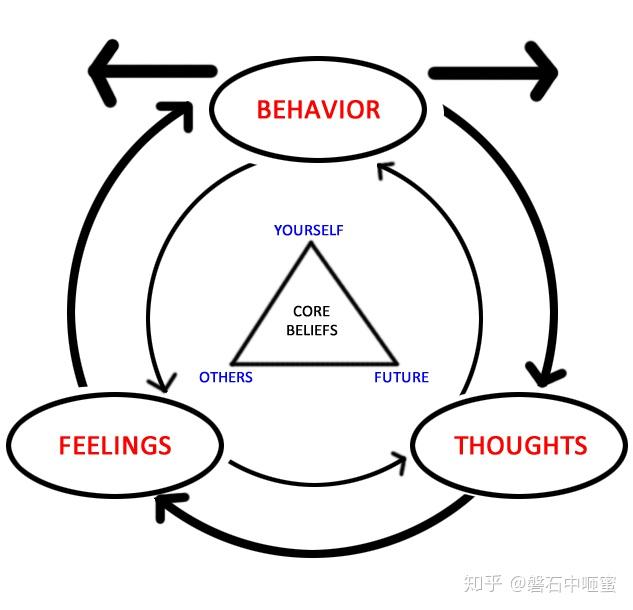

小众圈子扩大后,真的是让人又爱又恨。小圈向大原则指出,小众群体规模增长与核心纯度呈负相关——说白了就是人一多就容易变味嘛!就像小熊猫互助会的例子,虽然他们自己宣称动物们都温顺可爱,但大众因为混进了小浣熊,就产生了爱偷东西的刻板印象。豆瓣文青圈也类似,原本的书影音净土被涌入的人搞得分崩离析,哎哟喂这种感觉就像自己秘密基地被观光客占领了一样憋屈!

为什么自己喜欢的小众歌曲大众化后不爽和不希望喜欢的事物大众化是什么心理

-

歌曲大众化的反感机制

这其实是双向选择的结果!比如《甩葱歌》这种曲风欢快的歌,从小众走向大众时就没那么多抵触情绪,因为它的听众本来就不是冲着独特感去的。但如果是那种充满个人情绪的小众歌曲,突然变成广场舞神曲,老粉们肯定要炸毛——毕竟谁愿意自己的心头好变成街歌啊喂! -

追求独特的心理需求

很多人骨子里就想与众不同,就像买衣服撞衫时那种"怎么成工作服了"的崩溃感。这种心理太正常啦,毕竟谁不想当最特别的崽呢?但要注意哦,如果只是为了标新立异而喜欢小众,那可能反而落入了另一种跟风陷阱。 -

小众文化的本质特征

真正的小众文化根本不是装腔作势!那些刻意追求冷门的人,其实带着种自恋心态,觉得喜欢别人不懂的东西超酷。但真正的小众爱好者,其实是跟着自己内心走,单纯因为热爱而坚持,才不屑于迎合大众口味呢~这种"爱谁谁"的洒脱劲儿,才是小众精神的灵魂所在!

相关问题解答

-

小众文化为什么容易变质?

哎呀这个问题问到点子上了!说白了就是人多了水就浑嘛~想象一下,原本十几个人的读书会突然变成几百人的大派对,原来那种深入交流的氛围肯定被冲淡。更扎心的是,大众往往带着刻板印象进来,比如把亚文化标签化,搞得原汁原味的东西被魔改。不过话说回来,变质也不全是坏事,有些小众文化正是通过大众化获得了更好的发展资源呢! -

喜欢小众事物的人真的更孤独吗?

哇这个问题有点深刻!确实哦,当你的喜好越小众,能聊到一块的人就越少,《独处的艺术》里就说这是"自我成长的深刻方式"。但孤独不等于可怜兮兮!很多小众爱好者反而享受这种状态——就像品茶,独自细品比闹哄哄的牛饮更有滋味。关键是找到平衡点,既能保持独特又不至于孤芳自赏。 -

如何区分真正的小众文化和装逼行为?

噗这个问题太真实了!核心差别在动机:真爱好者是"管你喜不喜欢,老子就是爱",装逼党是"你们都不懂才显得我高级"。有个超好用的判断标准:如果一个人总在炫耀东西多冷门,而不是分享热爱情怀,大概率是装哒!真正的小众文化自带真诚气场,就像认真做手工的匠人,根本不需要刻意标榜。 -

小众圈子该如何面对大众化趋势?

哎呦这真是世纪难题!首先心态要放平,别像护崽的老母鸡似的。可以学学那些成功的圈子,比如某些独立音乐厂牌,通过设置准入门槛保留核心文化,同时开放部分内容给大众。记住啦,抗拒不如引导,比如建立新手引导机制,让新人都能get到圈子精髓,这样既扩大影响又不失本色!

评论